フィードバック面談とは?人事面談1on1におけるその目的と実施の際部下に伝えるポイントについて解説します

目次

フィードバック面談は、組織における個人の成長やパフォーマンス向上を促す上で不可欠な取り組みです。

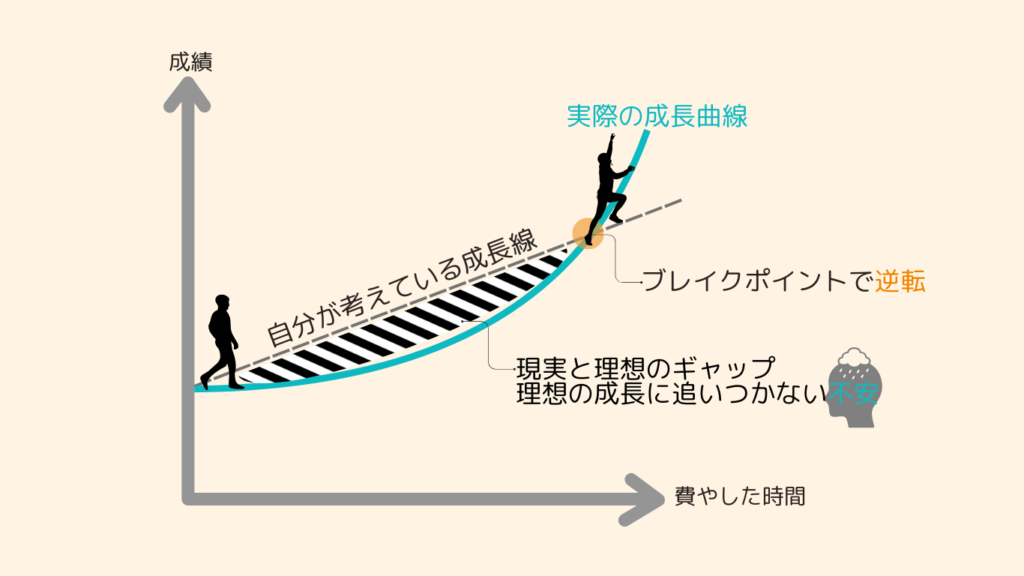

フィードバックの効果を表す際、非常によく似たものに複利効果のグラフがあります。

本来直線的な成長を理想とする人も少なくないと思いますが、ブレイクスルーポイントを境に、これまでの学びや経験が一気に実を結び、文字通り利息にも利息がついて驚くべき効果を発揮します。

はじめこそ緩やかな変化ですが、継続的に取り組むことにこそ意義があることがこの図からもよくわかります。

この記事では、人事面談におけるフィードバックの目的や、部下に伝える際のポイントに焦点を当て、成功する面談のポイントについて詳細に解説します。

部下とのコミュニケーションを通じて、成長と共に組織全体のパフォーマンスを向上させるための手法について考えていきます。

フィードバック面談はなぜ必要なのか

組織における個人の成長やパフォーマンス向上を促すために行うフィードバック面談では、上司と部下が定期的に意見交換を行い、部下の成長に寄与するための改善点や認めるべき点を共有します。

一方で、部下がフィードバックを受けることに対して不安や緊張を感じることは少なくありません。そのため、上司が適切かつ効果的なフィードバックを行うことが大切になってきています。

フィードバック面談を成功させるためには、いくつかのポイントがあげられます。

1.評価に対し納得感を持ってもらう

振り返りと課題を伝え、具体的なアクションプランを策定すること

2.信頼関係の構築による組織力強化

この2つに共通して言えるのは2.の信頼関係の構築による組織力強化です。

では順に見ていきましょう。

評価に対し納得感を持ってもらう

フィードバック面談は部下の成長とともに組織全体のパフォーマンスを向上させるため、適切な指導やアドバイスを行う貴重な場としても機能しています。

上司から紙に書かれた評価結果を渡されるだけでは、どのように評価されて、課題をどう改善すればよいかがわかりにくく、納得感が得られないケースも多いのではないでしょうか。

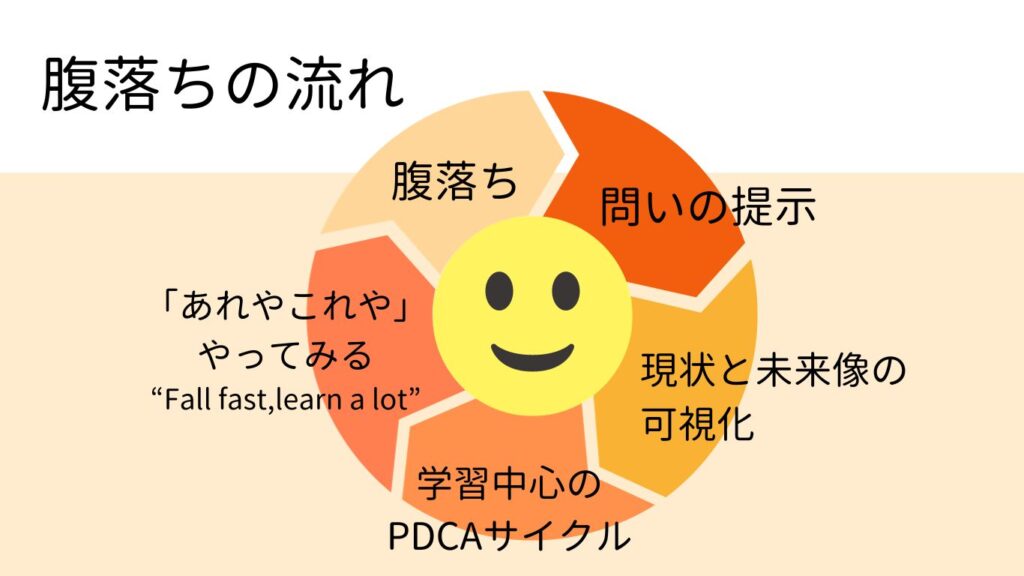

社内コミュニケーションは日常的に交わされているものの、こうした場面では特に腹落ちするかどうかが重要になります。

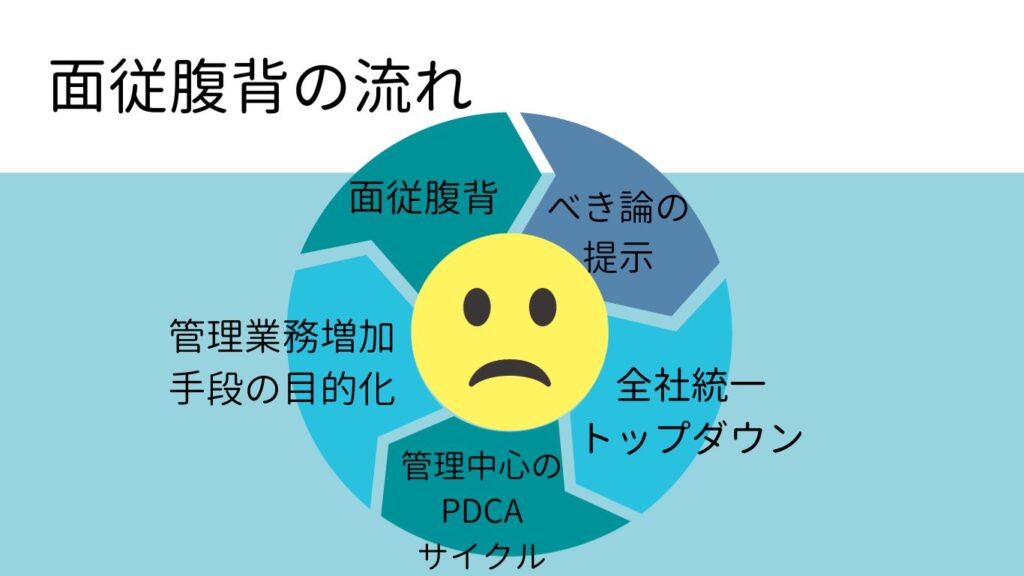

「腹落ち」というのは、頭で理解したものに感情が同期した状態で、逆に表面上は理解しているように見えるのは、内心では納得していない面従腹背の状態です。

フィードバック面談を行う際、評価を具体的に伝えることが評価基準の理解と評価への納得感につながる重要なポイントです。

部下が自身の業務に対する認識を第三者と一緒に客観的に振り返ることは、自己成長につながり、結果として組織全体のパフォーマンス向上につながります。

また双方向のコミュニケーションを成立させるには、部下の立場に立って考え、受け方などに配慮したアプローチが必要です。

部下と上司がお互いを尊重しつつも、下手な気遣いなどせず、同じ目標に向かう者同士、率直に意見を交わすことで有機的な行動につながるのではないでしょうか。

納得感を得るために部下が腹落ちできない理由を把握し、組織ではなく社員の視点に立つことが重要です。

そのうえで、社員が共感し当事者意識を持てるようなストーリーを組み立てて伝えましょう。

このストーリーはあくまできっかけであり、思考と感情の結合を促し納得感を得るためのものです。

振り返りと課題を伝え、具体的なアクションプランを策定すること

続いて具体的な行動計画を考えるについて解説します。評価の結果を踏まえ今後の行動計画を考えましょう。

この振り返りのとき最も重要なことは「一般的には」「社会は」「わが社は」という観察や判断の前提は存在しないということです。

あくまでも「私」と「あなた」の視点で行いながら、客観的なデータをもとに評価や課題を伝えます。

主観的な意見や抽象的な表現だけではなく、具体的な例をあげながら伝えてください。

高く評価したところや課題となったポイントをわかりやすくまとめ、それらをどうすればいいのか示した行動計画にすることで一人ひとりの理解が深まります。

フィードバックはリフレクションを促し、自己認識や感情、判断といった分野の成長につながります。

部下と上司信頼関係の構築

とはいえフィードバックは社内コミュニケーションの延長にすぎません。普段から行っている部下と上司のコミュニケーションの人事面談の部分を切り取ったにすぎず、目標を達成するという旗印のもと企業活動を進めている以上、改良・改善に終わりはありません。

部下が成長するためのアドバイスや改善点を提示する際には、ただただシンプルに結果から何が言えるのか、それをもって次はどうすればいいのかを考える場です。

言葉やサポートも伴うような配慮は必要ですが、原理原則に沿ってそれ以上でもそれ以下でもないことを理解しましょう。

フィードバックを受ける側にいたっては、極端なことを言えばこれは通過点であり、この先も続く長期的な活動の一部です。

誰も未来が見通せないVUCAの時代において、絶対的な正解がない中その時々で考えうる最善策を立てた結果についてのフィードバックです。

決めたことを遂行したか、しなかったかについては明らかであって、うまくいったかどうかの結果責任について、本来評価が下がることではありません。

部下が自信を持ち、やろうと決めたことを実行し成長できるよう、ポジティブな方向へ導く力を持つことが必要です。

フィードバック面談は双方向のコミュニケーションであるため、一方的な部下へのフィードバックではなく、上司も率直な意見を受け入れる姿勢であるべきといえます。

部下の視点や要望を理解し、共に成長に向けた具体的なアクションプランを策定することが、生産性の高い面談を実現するポイントとなります。

フィードバック面談のメリットと期待される効果

面談を行うことで、部下の課題や組織全体の課題を正確に把握し、いつもよりやや高めの視座で改善に向けた方向性を見出すことができます。

それぞれの個人がどのように成長し、チーム全体がどのように拡張していくのか上司と一緒に考える場です。

フィードバック面談はチーム全体の結果を客観的にとらえて考える機会になるため、一人ひとりの強みや苦手分野に理解を深め、部下と上司が共に成長し、組織全体が向上していくために、フィードバック面談を大切に活用していきましょう。

組織・個人としての課題が明らかになる

事実に基づいた結果から、部下のハイスコアなパフォーマンスや課題を丁寧に振り返ります。

部下が自らの成長に向けて取り組むためには、個人レベルでの課題や成長ポイントを明確に把握することが欠かせません。

そのため一人ひとりの強み、改善すべき点を明確にすることで個人として、組織としての成長を目指しましょう。

そこから導き出された具体的な行動計画や改善案、部下は自身の強みや改善すべき点を把握しやすくなります。

これにより、個人レベルでの課題や成長ポイントが浮かび上がり、部下自身が目標を設定しやすくなります。

課題解決について話し合うことが定常化する

このように部下と上司が対話を通じて課題に対する解決策を模索する場において、部下が自ら課題に向き合い、その改善方法を上司と共に考えることで、評価に対する納得感や課題解決への意欲が高まります。

上司は寄り添う姿勢や、適切に助言することで、部下の成長やパフォーマンス向上を支援しましょう。

上司は部下が持つポテンシャルや課題を分析し、フィードバックやアドバイスを通じてステップアップの道筋を示すことが大切です。

周囲からのサポートを感じると自信を持って課題に取り組むことができ、自然と成果を上げるようになります。

そうして綿々と受け継がれるサポート体制は、大切な文化となって自社に根付いていくことになります。

評価とリンクした具体的な行動が伝えられる

これらを踏まえて、部下に対して具体的な行動改善点や目標設定を伝えることが重要であり、部下が自身の評価とリンクした具体的な行動を明確に把握することで、目標に向かって自ら行動につなげていきます。

部下は具体的なフィードバックに基づく行動を起こし、周囲は行動計画やフォローアップを行うことで進めていきます。

フィードバック面談は、単なる反省会ではなく、部下の成長を促す重要なコミュニケーションの場であると捉えることが大切です。

上司と部下が信頼関係を築きながら対話を深め、目標達成に向けて共に歩んでいけるような内容でなくてはなりません。

そのためフィードバック面談では、これまでの振り返りを反映したものが、受け手に明確に伝わるものになっているかどうか、また伝わっているかどうかも重要になってきます。

フィードバック面談の流れと実践におけるポイント

ここからは、フィードバック面談の流れと実践におけるポイントに焦点をあて、詳しく解説します。

部下とのコミュニケーションを通じて、成長と共に組織全体のパフォーマンスを向上させるための手法について一緒に考えていきましょう。

事前準備としての面談の進行とポイントの整理

フィードバック面談を成功させるためには、事前準備が欠かせません。まずは、ものさしとなる評価基準とその評価に至った根拠を整理しましょう。

事前に評価基準や根拠を整理することで、伝えたい内容の解像度があがり、改善に向けた具体的な方針を提示しやすくなります。

中には評価基準が不明瞭なまま人事面談を迎えてしまうケースも多く、納得感を下げてしまう1つの原因にもなっています。

部下が次に取るべき行動が明確になれば、目標に一歩近づくことができるため、評価基準の理解を深めることも重要であるといえます。

評価の結果とその理由をまとめる

人事評価の結果とその理由をまとめることは、テンプレートに当てはめるような簡単なものではありません。

フィードバックを行うにあたっては、結果と理由によって今後の望ましい活動を伝えることで理解につなげます。

また、評価の過程で部下との対話を大切にし、部下の意見や考えを尊重することも上司としての大切な役割です。

同様に部下が自己評価を行った結果についても、その答えの背景などを掘り下げて他者理解に努めることも重要です。

部下が評価結果やその理由に納得し、成長のための指針として受け入れるためには透明性と公平性が最も重要です。

人事評価の結果とその理由をまとめる際には、具体的な事実や行動を根拠として示し、感情や主観的な評価を排除したうえで組織全体の目標達成に貢献するための筋道を一緒に導き出しましょう。

改善指導の立案

人事評価の結果から改善案を絞り込むことは、組織の成長や従業員の能力向上にとって重要なプロセスです。

目の前で起きたことを指導できる “Here and Now (今ここ)” にみられうように、見て気づいた時にフィードバックするなど、互いに納得しやすい状況で合意形成したほうが効果を発揮します。

一人ひとりが強みを伸ばし、課題を克服するためには、具体的かつ適切な指導が求められます。

評価の結果から得られた情報をもとに、それぞれに合った改善策が必要です。

その改善策を実行するためには目的に基づく手段をできるだけ多くの選択肢を洗い出しフィードバック面談に用いましょう。

アイスブレイク

ここからは実際の対面のシーンになります。

本題に入る前に緊張をほぐし、面談がスムーズに進むようにアイスブレイクが効果的だというのはご存じの方も多いと思います。

アイスブレイクは、研修や面接などの場で重要な役割を果たし、とくに業務以外の話題や相手の近況など、幅広い話題で軽妙な会話をスタートさせることで、部下もリラックスしやすくなります。

これは単なる雑談ではなく、参加者や候補者とのつながりを築くための貴重な機会であり、効果的なコミュニケーションの礎となります。

そのため、本題に入る前のアイスブレイクは、研修や面接などの成功に欠かせない要素と言えます。

自己評価をする場を設ける

アイスブレイクに続いては部下が自ら振り返り、自己評価を行う場を設けます。

この自己評価は、組織全体の成長にとっておおきな一歩です。

自身の強みや改善すべき点を客観的に見つめ直す機会になり、部下からのフィードバックを通じて、部下が抱える課題や成長のためのポイントを理解し適切な助言にもつながってきます。

一般的な人事評価は上司の話を聞いて終わることが多い中で、対話を通じて部下の意見や考えを聞くことは、組織内のコミュニケーションを深めるだけでなく、一人ひとりのモチベーション向上に直結しています。

フィードバック面談においては、部下が共感を得られるようなフィードバックを提供することが非常に大切です。

部下が自らの成長に対して肯定的な意見やアドバイスを受けることで、成長意欲が高まり、目標に前向きな姿勢を保つことができます。

そのような環境が整うことで、組織全体に好循環をうみ出します。

事実に基づき評価結果を伝える

いよいよ上司から部下へのフィードバックです。この段階は事実に基づいた内容であることが重要です。

客観的なデータや実績を元に、結果に対する評価や承認といったフィードバック、あるいは具体的な改善点や課題を部下に伝えます。

気をつけなければならないのは、立場の違いや視点の違いから少なからず認識の違いが生じてしまう上に、完全に合致することはありません。

しかしAという事実を前に互いの立場から見える前提を揃えることで認識の差は小さくなります。

解釈の幅が限られるデータなどを用いて見え方を揃っていることを互いに認識してから本題に入ることが重要です。

フィードバックには、主観的な意見や感情ではなく、客観的な事実に基づいて行われるべきです。

部下に対して、結果に基づいた具体的な行動計画を示すことで、彼らが自然とパフォーマンス向上につながるよう継続的にサポートすることができます。

また、部下がフィードバックを受け入れやすくするためには、具体的な改善点や課題を示すだけでなく、その改善に向けた具体的なアクションプランやサポートもセットで提供することが重要です。

部下がフィードバックを受け入れやすくするためには、双方向のコミュニケーションを大切にし、彼らの意見や考えを尊重することも欠かせません。

評価について質問がないか確認

ことあるごとに書いている通り、双方向のコミュニケーションなしにフィードバック面談は成り立ちません。

そのため部下が評価結果やアドバイスについて理解しているか確認することを忘れないようにしましょう。

フィードバックを受けた部下との意見交換を通じて、一人ひとりが自分の強みや改善点を理解し、それに対するアドバイスやサポートを受け入れることで、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与します。

上司と部下が対等な立場でコミュニケーションを図り、お互いの意見を尊重し合うことが、チームの士気や成果にとって最も重要です。

そのような関係を築くためには、日常的なフィードバックや意見交換を通じて、お互いがより良い方向に向かって成長できるよう努めましょう。

結果を踏まえ次の行動計画について一緒に考える

フィードバック結果を踏まえて、部下と共に次の行動計画を考えます。

ここでは具体的な目標設定や改善策を共有し、成長への道筋を示すことが重要です。

フィードバック面談は、部下の意見やニーズを理解し、共に目標を設定することで、モチベーション向上や生産性の向上につながります。

さらに、フィードバックを受け入れる姿勢や改善意欲を示すことで、組織内のコミュニケーションやチームワークが円滑に進むことが期待できます。

部下との信頼関係を築きながら、お互いが成長し合える環境を整えることが、組織の持続的な発展に不可欠です。

フィードバック面談に役立つスキル

ここではフィードバック面談に役立つスキルを紹介します。

あらゆるシーンにおいてコミュニケーション能力が求められている現代では、単に相手の話を聞くのではなく、対話、傾聴、1on1などにみられるような、相手の立場に立って共感しながら、相手の話に積極的に耳を傾けることについて解説します。

具体的に順を追ってみていきましょう。

本音を引き出す方法

多くのビジネスシーンではコミュニケーション能力が必要ですが、部下が本音を話すためには、上司が信頼できる存在であることが重要です。

上司は部下に対してオープンで包括的なコミュニケーションを心がけることで、部下も自分の意見を率直に表現しやすくなります。

また、聴くことについても部下が話す内容をただ受け入れるのではなく、深く理解しようとする姿勢が求められます。

部下の言葉の裏にある真意や意図を読み取り、それに寄り添ったフィードバックを行うことが必要です。

時に部下に対してネガティブな評価を伝える際にも、建設的かつ具体的なアドバイスを提供することで、部下が成長につながるヒントを与えることができます。

上司としてこれらのスキルを磨きながら部下とのコミュニケーションを深めていくようにしましょう。

1on1

1on1の手法は、一対一で行う面談において部下の緊張をほぐし、本音を引き出すのに効果的です。

ポイントは部下が自由に意見を述べやすい環境を作り出すことです。

1on1では、上司と部下が互いの考えや感情に対してオープンにコミュニケーションを取りますが、このようなコミュニケーションの場を提供することで、部下は自分の考えや悩みを率直に話すことができ、その結果、信頼関係ができていきます。

部下が自由に意見を述べやすい環境を作るためには、上司が積極的に聞き役に徹し、部下の意見を尊重するスタンスで臨みます。

このような機会を年1といわず、日常的に日々の成果や失敗について振り返り、反省と学びを積み上げることが大切です。

1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介

最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…

傾聴

傾聴は部下が話す内容に対して、単に話を聞くのではなく、相手の立場に立って共感しながら、積極的に耳を傾けることを指します。

部下の意見を尊重し、理解する姿勢が部下との信頼関係を築く上で重要です。

組織内での意見交換や意見の相違に対して建設的に対処することが望ましい一方で、このようなコミュニケーションはハレーションの懸念があり、時にやり過ごすこともあるのではないでしょうか。

職場の円滑なコミュニケーションは、組織全体の活性化にもつながるため主張と傾聴のバランスを考えながらコミュニケーションを交わすことが重要だと考えます。

この手法を取り入れることで、組織全体の成長や発展につながる良好な人間関係構築を目指しましょう。

納得感とモチベーション向上のためのアプローチ

このように多様なコミュニケーション手法があるなかで、部下が納得感を持ち、成長への意欲を高めるためのアプローチが必要です。

評価、課題に対する具体的な行動計画を、部下の成長とモチベーションに紐づけることでフィードバック面談の総仕上げになります。

適切なスキルとアプローチを用い、フィードバック面談を成功させ、組織全体のパフォーマンス向上につなげます。

面談シートの例と解説

部下への的確なフィードバックを提供するためには、面談シートを活用します。

いくつかの項目構成された具体的な項目に沿って部下の強みや課題を整理することで、面談の効果が高まります。

人事評価の面談シートには従業員の成長を促進するために、評価の公平性を保つためのものであり、評価する上司が変わっても同じ尺度で行われなければなりません。

以下は一般的に必要とされる主な項目です。

面談シート活用例の効果的なポイント

●成果評価

目標達成度: 目標に対する進捗や達成状況の評価

KPI(重要業績評価指標): 具体的な数値や結果に基づく評価

業務の質と効率: 提供した仕事の品質と効率性

●行動評価

チームワーク: チーム内での協力や他者との協力姿勢

リーダーシップ: 指導力やチームを導く力

コミュニケーションスキル: 職場での意思疎通や情報伝達の有効性

問題解決能力: 問題や課題に対処する能力

●コンピテンシー評価

職務に関連するスキル: 業務を遂行するために必要な専門知識やスキル

イノベーション: 創造性や新しい方法を導入する能力

柔軟性と適応力: 変化する環境への適応力

●自己評価

自己評価欄: 従業員が自分の業績や行動について振り返り、自己評価を記入する欄

● フィードバック

評価者のフィードバック: 強み、改善点、成長の機会についてのフィードバック

従業員の意見や要望: 従業員が自己成長のために必要と感じるサポートやリソースのリクエスト

● 目標設定

次期目標: 次の評価期間に向けた目標設定

必要なサポート: 目標達成に必要なリソースや支援内容の記載

●キャリア開発

キャリア目標: 長期的なキャリア目標とそれに向けたアクションプラン

研修・学習ニーズ: 必要なトレーニングや学習機会の特定

● 最終評価と承認

総合評価: 評価者による全体的な評価結果の記入

従業員の署名: 評価結果に同意または意見があることを示す従業員の署名欄

評価者の署名: 評価を実施した評価者の署名欄

これらの項目を網羅することで、公平かつ透明性のある評価が行え、従業員の成長やモチベーション向上に繋がります。

また、面談シートは、従業員と評価者の間のコミュニケーションを促進し、相互理解を深める重要なツールとなります。

また人事面談におけるコミュニケーションのなかで、部下の思考を読み取るための「ゴールデンクエスチョン」について少し触れておきます。

面談の目的や従業員の立場によって異なるかもしれませんが、以下の例を順に見ていきましょう。

1.キャリア志向に関する質問

例 「今後のキャリアで最も達成したいことは何ですか?」

この質問は、従業員がどのような目標を持っているかを明確にし、その達成に向けてどのようにサポートできるかを考えるのに役立ちます。

2.満足度・モチベーションに関する質問

例 「現在の役割や職場環境に満足していますか?満足していない点があるとすれば、それは何ですか?」

これは、従業員が感じている潜在的な不満やモチベーション低下の原因を探るための質問です。早期に問題を察知し、改善するための手がかりを得られます。

3.課題認識に関する質問

例 「あなたがこの会社やチームをより良くするために、何を変えるべきだと感じていますか?」

この質問により、従業員が感じている課題や改善点を具体的に知ることができ、組織全体の改善にもつながります。

4.将来のビジョンに関する質問

例 「5年後、あなたはこの会社でどのような役割を果たしていたいと思いますか?」

未来志向の質問で、従業員の長期的な目標やビジョンを理解し、それに向けたキャリアパスを共に考えることができます。

5.サポートのニーズに関する質問

例 「私たちがあなたの成長や仕事の効率化をサポートするために、どんなことができると思いますか?」

この質問は、従業員がどのようなサポートやリソースを必要としているかを引き出すためのものです。

これらの質問は従業員の本音や深いニーズを理解し、彼らがより良い環境で成長できるように支援するための重要な情報を得る手段となりますので、よかったら参考にしてください。

まとめ

部下に対してフィードバックを行う際は、前向きなアプローチを心がけましょう。過去の過ちや失敗に囚われるのではなく、改善点を共有することで成長の機会と捉えることが重要です。部下が成長するためにどうすればいいのか具体策を示し、実際の行動につなげることが目的です。納得感のあるフィードバックを行うことで、モチベーションを向上させ、組織全体に波及することができます。

株式会社ソフィア

先生

ソフィアさん

人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。

株式会社ソフィア

先生

ソフィアさん

人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。