2025.02.04

フィードバックの意味と人事面談での実践的な手法について解説します!

目次

コミュニケーションにおける“フィードバック”の意味について、フィードバックとは何か、実践で使えるフィードバックの手法やフレームワークについて解説します。

フィードバックを適切に使うためのポイントや注意すべき点にも触れながら、ビジネスシーンで実践的な方法やフィードバックを用いたコミュニケーションの使い方を中心に説明します。

フィードバックの基本概念

まずはフィードバックの基本概念から見ていきましょう。

フィードバックとは、システム工学の用語として広く使われており、製品などのモノに対して品質や改善のために、PDCAサイクルに沿ってフィードバックするというのがもともとの意味です。

ビジネスシーンにおいてのフィードバックとは、相手の行動に対して改善点や評価を伝えることですが、人の品質や改善のために、フィードバックするとなると前出と同じようにはいきません。

当然、モノと同じような扱い方で人が改善できれば誰も苦労はしていおらず、このような記事も必要ありません。それほど多くの方々が頭を悩ませているところだと思います。

フィードバックが有機的に機能している職場では、商品やサービスの改善に役立つほか、仕事のクオリティやスキルアップ、モチベーションの向上、信頼関係の構築などにも影響し、お互いの歯車がうまくかみ合って組織全体にこのようなうねりが広がります。

フィードバックのやり方にはさまざまな手法があり、SBI型やサンドイッチ型、FEED型、KPT型、ペンドルトンルールなどがありますので、詳しくは後半のフィードバックの種類をご覧ください。

フィードバックとは何か

フィードバックとは、同僚や部下の行動・成果、パフォーマンスに対して、具体的な改善点や評価を伝え、さらなる成長や軌道修正を促す取り組みです。

フィードバックによって、自分の現状を客観的にとらえ、変化のきっかけをつくることが狙いです。

商品やサービスの改善点を指摘することによってその後の顧客満足度を向上させるなどの例にみられる通り、チームのパフォーマンスを向上させる目的で、同僚や部下に対して適切なフィードバックを行います。

フィードバックは、コミュニケーションを円滑にし、組織全体の成長を促進する重要なツールと言えます。

一般的には人事評価において、与えられた行動や目標に対して評価や指摘を行うといった形式的なフィードバックが多い中、本来のフィードバックはコミュニケーションを通じて改善や変化を促す行為です。

人事面談というあらたまった場面に限らず、ちょっとしたときに声をかける(喜びの共有)ことや気づき(注意喚起)などのコミュニケーションこそフィードバックの本質であるといえるのではないでしょうか。

上司が部下に対して行う1on1ミーティングやプロジェクトリーダーがチームメンバーの改善など、上位者から下位者へ行いますが、専門性や多様性のある現代のチームや職場において、組織的な権限はこれまでの効果性を失いつつあります。

むしろ人間的な関係性がモノを言うビジネス環境下では、上位者が下位者の公式的な権限では、人は動かないばかりか、本音と建て前の二重構造をうみます。

このような一方的な伝達をフィードバックと認識しているとすれば少し注意が必要です。

フィードバックの重要性

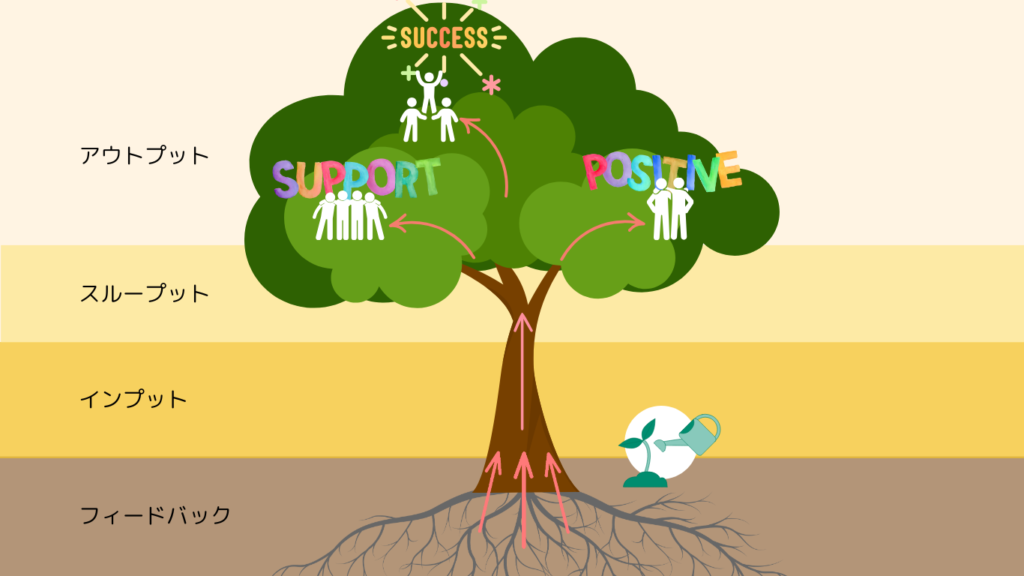

本来フィードバックのかたちは、物的資本(機械やモノ)が、インプットしたものを新たに品質を高めた状態でアウトプットするというものです。

これを物的資本から人的資本に置き換えた場合、人的資本(人と人とチーム)のチーム(スループット)が適切にアウトプットするために行われるコミュニケーションがフィードバックです。

多くのビジネスパーソンが、期初に決めた目標、アウトプット設定、リソース時間といわれるインプットを確認して、期末になったら合意、評価といった一連が、たった一回のフィードバックで到底追いつくはずもなく、そのフィードバックがいかほどの効果をもたらすのか疑問です。

これほど変化の激しい時代において、良質なアウトプットを求めるなら、きめ細やかで臨機応変なフィードバック→インプット→スループット→アウトプットの実践が欠かせません。

フィードバックすることは簡単ではありませんが、フィードバック→インプット→スループット→アウトプットの基本サイクルを踏まえたうえで、日常の中に組み入れて、太い情報のパイプを構築することが肝要です。

このパイプを通る情報は、いわば組織にとっての血流です。パイプにほころびがあればできるだけ早期に対応していくのが理想です。

フィードバックの目的

フィードバックの主な目的は、相手の行動変容です。

人事面談のフィードバックにおいては、部下の業績や行動に対する客観的な評価を伝え、改善点や強みを明確にすることで、今後の成長とキャリア発展を促します。

このコミュニケーションのなかで必ずしも言いやすいものばかりではありません。

褒めて伸ばすケースや指導的な意味合いを含むような説示するケースがあります。ではそれぞれ見ていきましょう。

フィードバックと対話と振り返りの関係性

フィードバックは相手の理解や共感、もしくは行動変容を促す行為です。

伝える側の認識や感情、判断、解釈といったことを伝えながらフィードバックします。

一方のフィードバックされる側の認識や感情、解釈はどうかというと、こちら側の認識や感情、解釈など、対話を通して傾聴する必要があります。

両者の間を共感や理解といったものが行き来することによって、関係性と動機付けが醸成されるわけです。

つまり意思疎通のない形式的なフィードバックを行っても、最終的な目的である合意形成には至らないということです。

評価や面談においても同様のことが言えます。評価者と評価される者とが対にあるという構図はそのまま、1on1においても、目に見える結果だけを見て評価を正確にすることはできません。

見えずとも文脈や行為という確実に実績の一助になっている部分を読みとることができなければ本来の評価とは言えないのではないでしょうか。

その上で対話や振り返りから、認識共有と学習という段階に発展し、やがてフィードバックの内容からリフレクションという内省を起こし、腹落ちした後、初めて行動が変化するわけです。

つまりフィードバックされる側は、リフレクションや内省など、自分の中で「考える」ことが必要になります。

リフレクションとは、フィードバックされた事柄をヒントに、自分自身と向き合い見つめるという事です。

同じような失敗を繰り返してしまっている人いうケースに考えてみましょう。 失敗を繰り返す原因は、リフレクションを起こすフィードバックがなっていない可能性もあります。

つまりは、相手にとってリフレクションしづらい伝え方なのかもしれません。

要はこのフィードバックに対して、相手のリフレクションを促すような時間と対話が必要だということです。

そのためにフィードバックすることに加え、相手のリフレクションをする時間と対話をセットで寄り添う姿勢が必要です。

相手の行動や価値観に影響を与え、変化を誘発することはそんな単純ではなく多くの時間がかかります。

考える時間、リフレクションする時間を惜しむことは、長期的に大きなパフォーマンスを失うかもしれない重大な岐路に立っているのです。

ポジティブな側面

ビジネスや学習においても、メリットや長所、有利な点を見つけることが成功への近道となります。

ポジティブな側面を伸ばすことで、一人ひとりの士気が向上し、新たなアイデアが生まれやすくなります。

企業や組織においても、ポジティブな側面を重視することで、チーム全体の成長や発展につながることが期待されます。

ネガティブな側面

ネガティブな側面について考える際、多くの人々がそれを避けたり、否定的に捉えがちですが、実はそれは成長や学びの機会を提供していることを見落としてはいけません。

ネガティブな側面は、フィードバックを受ける側に内省や改善の機会を与え、より良い方向に進むための問題点を示しています。

過去のミスや失敗は、未来に向けての貴重な教訓となり得ます。そのため、ネガティブな側面を適切に捉え、建設的に取り組むことが重要です。

ここまでわかりやすく説明するために一般論としてフィードバックにはポジティブとネガティブ2つの側面についてお話ししましたが、フィードバックの中身は本当にそれだけでしょうか。

フィードバックに重要な要素

実のところフィードバックは内容がどうこうよりも重要な要素があります。それは、タイミング、率直、合意形成、フィードバックの具体性です。では1つずつ解説していきます。

タイミング

そもそもフィードバックは、1on1や面談など、特別な場所でなければならないというわけではありません。

あくまでも両者の間で、「これはいい」「それはまずい」と感じたことを、その瞬間に伝えることが重要です。

同じ内容でも気づいたその時に言うか、改めて時間を取って言うかで大きく異なります。つまりフィードバックはタイミングがもっとも重要です。

私たちの記憶がいかに曖昧であるかというと、人間の脳は短期記憶のスペースが極めて小さく、多くのタスクを留めておくことはできません。

そのため日常的に起こる細かい注意喚起はその場その場で伝えることが効果を発揮します。

こうした修正パッチ効果は、人事面談で適正なフィードバックすることにもつながっています。

言い換えれば日々の修正によって、従来の人事面談の大半は既に改善されているうえに、記憶が曖昧なこともなくなるわけです。

「○○さん、なぜ先の会議で意見を言わなかったの?必ず意見を言うのがルールじゃないの?」と問いに対し「私は意見しました。

何も言わないという行動で意見を言ったつもりです。」と返答しました。

ここでの解釈は、評価面談や1on1のフィードバックで話されている言葉や行動を、「会社は」「社会人としては」など、常識や枠組みを前提とせず、軌道修正のプロセスとして、間断ない双方のコミュニケーションや周辺とのコミュニケーションの結果、修正されていくものだということです。

1回のフィードバックで部下が軌道修正し、上司の望む行動や言動に早々に変化したケースは、あまり多くはないでしょう。

では、フィードバックはできないし、フィードバックはやっても無駄なのかというとそうではありません。

もう一つのナッジコミュニケーションという概念をご紹介します。

「ナッジ(nudge)」は、英語で「肘をそっと突く」や「背中を押す」という意味で、自発的な行動の変化を促すための「肘で軽く突く程度の小さいアプローチ」です。

簡単に言えば、日々の声掛けであり、ちょっとした気づきから賞賛、批判や指摘が交わされます。

重要なことは、肘で小突くような、軽くて細目なコミュニケーションという事です。

フィードバックの語源にあるように、その主な目的は軌道修正にあります。

しかし、評価面談や1on1までフィードバックはすることを先延ばしにすると修正幅が大きくなる可能性があります。

タイミングを失った結果、修正幅が大きくなり、いざ評価の面談で部下に低い評価をする必要に迫られ、結果的にプレッシャーの高いフィードバックをしなければならない状況になれば、それこそ本末転倒です。

ビジネス上において、ミスコミュニケーションや認識の違いは日常茶飯事で、無くなることは基本ありませんが、ナッジのようなコミュニケーションによって、事が大きくなる前に変化に対し柔軟に対応することができます。

タイミングのあったコミュニケーションやナッジのようなアプローチの積み重ねによって、部下は自分の言動や行動に関して上司がしっかりと認識しているという状態が心理的にもよい方へ作用し、評価面談において、結果として成果につながらない活動であっても、その評価面談は次なるアクションへの建設的なディスカッションに変化しているはずです。

一つ問題があるとすれば、私たちはAIのようにフィードバックを受け高速修正しながら、適切に目標のアウトプットには近づけることはできません。

感情や感性がありフィードバックする側もされる側も、きれいさっぱりスループットしません。

私たちは、フィードバックというシーンにおいて、感情や感性とどのように付き合えばよいのでしょうか。

率直

フィードバックはありのままでなければ相手に刺さらない―という鉄の掟があります。

フィードバックは、一般的には、人材育成や改善というような機能がある一方で、関係性や気づきという感性や感情を躍動させる側面もあります。

わかりやすい例として「いいね」や「ちょっと違うな」というような、自身の感じた感情や印象を相手に伝えることです。

これは非常に単純でありながら、職場や組織の風土などによっては困難になっています。

企業や職場内のコミュニケーションは「わが社は」「一般的には」「業績向上のためには」「人材育成のためには」「業績や成果のため」という大義名分のもとに行われるフィードバックが多く見られます。

部下と上司の双方において、目的や命題に対する腹落ちや関係性という心理的な契約が土台にない場合、いかなる有用なアプローチであっても、軌道修正はおろか、停滞をうむ可能性があります。

なぜならば究極の個の事象だからです。フィードバックはどちらの立場も互いの関係性や状況が根本にあるため、一般論や会社の都合は自分のこととしては受け止められないことが背景にあります。

それよりも大事なのは、率直な他者評価であり誠実さであると考えます。

一方で、気軽なフィードバックのつもりが、ちょっとしたことで関係性を悪化させてしまうかもしれないと思って立ち止まっている人もいるかもしれません。

そのような理由でコミュニケーションの機会を失っているとしたら、アサーティブコミュニケーションなど、相手の話に耳を傾けながら自分の意見を主張する意思疎通のスキルを身に着けるといいでしょう。

1対1の対話においてこのような土台が必要な理由として、自分の感じた感情や気持ちを、同じ職場で働く人間として、「私は○○と感じました」というような、「主語」を「私」にすることから始めましょう。

「我が社」「外部環境が」という主語を、個人と個人という立場に置き換えてフィードバックすることが重要です。ありのままの感情表現を率直に伝えることも重要です。

現在のような、働き方や働く動機が多様化している中で、一般論や借り物の主語で話されるフィードバックはあまり相手に刺さりません。

自身の感情や価値観を、相手に配慮し、言葉を慎重に選び、ポジティブ・ネガティブ問わずにありのまま伝えるフィードバックは、成果の土台を創ります。

胸襟を開くことは「阻害」や「拒否」という恐怖があり言葉を慎重に選ぶ必要があります。

ビジネスにおいては、なるべく強い立場の人間が胸襟を開く必要があり、上司と部下であれば上司になると思います。

フィードバックは、行動や言動といった目に見えるものを伝えることと、目に見えない自身の認識や感情、判断・解釈という自分の感じていることをあわせて伝えることが、最も重要なのです。

業務やタスクの軌道修正のフィードバックと、その土台となる感情や感性の軌道修正(相互理解)フィードバックが機能することで、初めてフィードバックされる側もする側も自ずと行動変容します。

また、フィードバックと関連の深いリフレクションという内省や学習にも非常に良い影響を与えます。

テレワークなど働き方・雇用の多様性などにより、コミュニケーションの複雑さは増しており、フィードバックも、より、しづらくなっていると感じている方も多いでしょう。

ただ、立場に関係なくありのままを伝えられないようになると、知らず知らずのうちに組織や職場の風土が変わってしまう恐れがあります。

対話や合意形成

フィードバックは合意形成がなければ成立しない。

というのも、目標設定あるいは品質のコミットメントを行い、それらの結果に対しフィードバックするというPDCAサイクルにそって繰り返される、実にシンプルな構造です。

そもそもフィードバックは、フィードバックされる側とフィードバックする側の間で、成果や目標が合意形成できていることが大前提です。

フィードバックは、合意形成するという土台のうえに成り立っているため、フィードバックする側・される側がこの前提を理解していなければ全く意味を成しません。

難しいのは、この大前提の部分を理解したとしても誤解や勘違いをする場合が非常に多いということです。

他愛もない会話のように、職場におけるコミュニケーションも認識のズレや合意形成のズレを解消しながら会話を進めることが非常に重要であり、このコミュニケーションもフィードバックであると言えます。

とかく、フィードバックが伝わらないのは相手の意識やマインドに原因があると考える傾向にありますが、多様性を是とする組織においては、価値観やモノの見方には差異があって当たり前、丁寧な認識齟齬の調整は重要なコミュニケーションであり、手間をかけてでも行う必要があります。

この丁寧なコミュニケーションは効率的なフィードバックにつながるだけでなく、風通しの良い職場をつくることにつながっています。

また、上述した通り言葉の定義や解釈には幅があります。時間が経過するにつれ、状況が変化すれば、どんどん変化していきます。

たとえば、目標設定の面談時に合意された合意事項は、時間が経てば取り巻く環境の変化などによって簡単に変化します。

大切なのはその時々に応じて認識を揃えることであり、変化に対応できる柔軟なフィードバックが現代のかたちです。

フィードバックの具体性

フィードバックにおいて、効果的なコミュニケーションを実現するために、内容の具体性が非常に重要です。

フィードバックを行う際には、具体的な例や内容を提示することで、相手の理解を促し、改善点やアドバイスを受け入れやすくします。

具体性が重要であることがわかる例として、「今まさに起こったこと」についてお話しします。

今まさに起こったことや話題にあげられたことのフィードバックが最も効果的といわれている理由は、いわゆる時間の経過とともに記憶も薄らぐケースに見られるような情報の劣化がないことです。

会話レベルのフィードバックができるシチュエーションが日常的に転がっていれば、常に新しい情報による軌道修正がなされ、状況に応じて刷新していくことができます。

フィードバックというとかしこまったものを想像するかもしれませんが、ごくごく短い会話の一部がその機能を発揮する特性をいかし、職場で取り入れてみてはいかがでしょうか。

そのようなフィードバックは、双方のコミュニケーションを深めることができるため、信頼関係の構築にも役立ちます。

フィードバックの種類

フィードバックには、さまざまな種類があります。まず、フィードバックには、さまざまな種類があります。

まず、一般的なフィードバックの型には、「サンドイッチ型」「SBI型」「ペンドルトン型」の3つがあります。

サンドイッチ型

サンドイッチ型は、肯定的なコメントで挟んで改善点を伝える方法であり、相手に受け入れやすいとされています。

SBI型

一方、SBI型は、Situation(状況)、Behavior(行動)、Impact(影響)の順に伝える方法であり、具体的で効果的に伝えることができるといわれています。

ペンドルトン型

また、ペンドルトン型は相手の自己評価から始め、その後上司からの評価を加えて改善点を見つける方法です。

詳しくは「フィードバックとは?ビジネスにおける効果的な仕方やポイントについて本質を解説」のフレームワークをご覧ください。

これらの型に加えて、ストラテジー型フィードバックという戦略を持ってフィードバックする方法もあります。

この方法は、相手の目標や戦略に基づいて具体的なアドバイスを提供することで、より効果的なフィードバックを行うことができるため、適切なフィードバックの種類を選択し、相手の成長や改善をサポートすることが重要です。

ハイブリッドワーク時代のフィードバックが難しい理由

多くの企業で、空間的にも物理的にもフィードバックがリアルタイムにできない、現在のハイブリッドワーク環境において、実践的なフィードバックをどうすべきかという問題に直面しています。

フィードバックが企業・社員の両方にとって有益であることは間違いありません。

しかし、実際にフィードバックからのリフレクションに至ったケースはそう多くはありません。

なぜリフレクションを実践することができないのでしょうか。リフレクションを行わない背景には、どのような問題があるのでしょうか。

既存業務の中にリフレクションの時間を組み込むことが難しい

一つに時間的問題があげられます。

リフレクション(内省)は意識的に行う必要があり、適切なタイミングと回数により、適度に行う必要がありますが、極端な例で、社員全員が際限なくリフレクション(内省)を繰り返していたら人的リソースを業務に投入できなくなるため、業務に支障をきたします。

そうならないためにも仕組みが必要で、企業として社員に必要な振り返りの時間を確保することが欠かせません。

にもかかわらず根本的な問題は、その価値が経営上の計画に組み込まれていないことです。

多くの場合、業務に直接つながっている行動や活動以外は、誰からも理解を得られず「さぼっている」と見られてしまう傾向があります。

上述した仕組みというのは経営側の理解です。

これらの行動を単なる無駄だとみなすのではなく、価値ある行動として捉えることが重要であり、それによって個々の成長や組織全体の発展につながる可能性に意識をむけなければなりません。

情報処理能力の限界によって自ら優先順位を下げている

もう一つのリフレクションが十分に行われない理由は、物理的な負荷と認知的な負荷が関連しています。

物理的な負荷とは、時間的な制約や疲労などにより、十分な自己リフレクションの時間を確保できないことを指します。

忙しいスケジュールや膨大な業務によって、自己の成長や反省のための時間が限られる場合があります。

認知的な負荷は、情報処理能力の限界や情報過多によって、リフレクションを行う上での障害となります。

人間の脳は多くの情報を同時に処理することが難しく、情報の整理や思考に時間と労力がかかるため、自己リフレクションが妨げられることがあります。

また、社員の持つ価値観や感情が一般的な社会通念や常識に基づいているため、適度な周囲の雑音や他者からの指摘がリフレクションの効果を高める場合もあると言われます。

一方でこれらの情報はリフレクションに必要な情報や認知を歪曲化し、効果を下げてしまうリスクもあると指摘されています。

フィードバックの具体的なフレームワーク

フィードバックの具体的なフレームワークは、部下の成長やパフォーマンス向上に不可欠な要素ですドラッカーの方法を取り入れたフィードバックは、目標設定や結果の可視化を重視し、成果を最大化します。

部下とのコミュニケーションを通じて、フィードバックを適切に行うことで、組織全体のパフォーマンス向上に繋がることが期待されます。

フィードバックの重要性を理解し、具体的なフレームワークを活用することで、効果的なマネジメントが実現されるでしょう。

フィードバックの実践

フィードバックを行う際には、これまでに述べたように相手の成長や目標達成を支援することが目的であることを意識することが重要です。

「サンドイッチ型」「SBI型」「ペンドルトン型」といった種類のフィードバックがあり、様々な場面で使い分けることができます。

これまでに述べたように相手の成長や目標達成を支援することが目的であることを意識しつつ、フィードバックを実践する際には、タイミングや率直さ、対話や合意形成・フィードバックの具体性などにみられるような、相手にとって有益なフィードバックを提供しましょう。

適切なフィードバックのポイント

適切なフィードバックを実施するためのポイントをあげます。

・タイミング

・率直さ

・対話と合意形成

・具体性

フィードバックの要素で述べた通り、提供するタイミングや率直さに配慮しながら、適切な時にフィードバックを行うことで、相手が受け入れやすくなります。

さらに、フィードバックの内容は具体的であることが重要で、あいまいな表現や一般的な指摘では、相手が改善点を理解しにくくなる可能性があります。

部下の行動変容につなげる大事な一歩にするために継続的に並走するようなアプローチが重要なのではないでしょうか。

ビジネスシーンでの効果的なコミュニケーション戦略

ビジネスシーンでの良好なコミュニケーションは、人間関係の構築、情報共有の円滑化、モチベーションの維持、そして企業のブランディング向上につながることはもとより、一人ひとりが自身を振り返ることで、その後の行動が大きくかわる可能性を含んでいます。

前例踏襲が当たり前だったモデルケースはこの先も通用するとも限りません。

経営側は新しい視点の真価を理解し、リフレクションの価値を全社に浸透させる義務があります。

そうしたこれまでになかった枠組みを取り入れ、新しい文化を根付かせるため、これまでの長老制のような運営からの脱却が重要であると考えます。

そのため、フィードバックをはじめとするコミュニケーションスキルの向上は、ビジネスの成功に欠かせない要素と言えるでしょう。

まとめ フィードバックを活用した成功への道

フィードバックは、成長や改善を促すために非常に重要なツールです。

フィードバックを受け入れることで、自身の強みや課題を見つけることができ、それを改善するための行動を取ることができます。

たとえば、他者や上司からのフィードバックを真摯に受け止め、それを元に自己評価を行うことで、自己成長に繋がります。

また、フィードバックを活用することで、目標に向かって進む軌道修正やモチベーションの向上にもつながります。

成功に向かう道は、フィードバックを受け入れ、それを活用して自己成長を図ることから始まります。

自らの成長やチームの成果を高めるために、フィードバックを積極的に取り入れることがなによりも大切です。

株式会社ソフィア

先生

ソフィアさん

人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。

株式会社ソフィア

先生

ソフィアさん

人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。