2025.04.22

キャリア形成とは?重要視される理由や考えるポイントを解説

目次

キャリア形成とは、職業人生を通じて自分の能力や経験を積み重ね、成長を図るプロセスを指します。現代では働き方が多様化し、技術革新や働き方の多様化による変化が急速に進んでいます。

そのため、 一人ひとりが自らキャリアを計画し、主体的に成長していくことがますます重要になっています。

しかしながら、「不確実な時代」と呼ばれる現代において、個人が設計した人生や職業の未来は、本当に予定通りに進むのでしょうか?そもそも、設計主義的な人生は実現可能なのでしょうか?

本記事では、キャリア形成がなぜ重要視されているのか、その背景や考えるべきポイントについて詳しく解説します。また、組織として社員のキャリア形成にどのように関わるべきか、そして社員やビジネスパーソンが個人としてどのようにキャリアを考えればよいのかについても探っていきます。

キャリア形成とは

キャリア形成とは、まずは自分で進むべきビジネスキャリアや目的を計画し、その計画に基づいて知識やスキルを得て、課題を克服しながら経験を積み上げていく活動のことです。

これにより、個人は継続的な成長を遂げ、社会や職場で求められる価値を提供できるようになります。

また、キャリア形成は単に現在の仕事にとどまらず、将来に向けた自己実現や働きがいのある人生を構築する基盤となります。

キャリア形成とキャリアデザイン・キャリアプラン・キャリアパスなどとの違い

キャリア形成は、職業人生を通じて自分のスキルや経験を積み重ね、成長していくプロセスを指します。

このキャリア形成には、キャリアデザイン、キャリアプラン、キャリアパスといった概念が関わっていますが、それぞれに明確な違いがあります。

キャリアデザインは、プライベートも含めた人生全体を設計し、将来なりたい自分の姿を明確にするものです。仕事だけでなく、自分の価値観やライフスタイルを考慮しながら、長期的な視点で目指すべき方向性を描きます。

キャリアプランは、職業人生を計画的に進めるための設計です。転職、異動、独立、スキルアップといった具体的な行動計画を立てることが主な目的です。ただし、キャリアプランは職業に焦点を当てたもので、プライベートの要素は含まれません。

キャリアパスは、企業内での昇進や役職の流れを描いたものです。

例えば、現在の役職から次のポジション、さらにその先のキャリアステップまでを具体的に設計することを指します。

キャリアパスは、個人の成長とともに企業の目標とも連動しており、組織内でどのようにキャリアを積み上げていくかが重要視されます。

キャリア形成の方が、キャリアパスよりも、より重要であることは言うまでもありません。

このように、キャリア形成の中でキャリアデザインは人生全体の設計、キャリアプランは職業人生の計画、キャリアパスは企業内での成長の流れと、それぞれ異なる役割を果たします。

これらを理解し、自分に合った形で取り入れることが、より効果的なキャリア形成につながります。

キャリア形成は国も力を入れている

キャリア形成は、個人だけでなく、国や企業もその重要性を認識し、支援を行っています。例えば、文部科学省は「キャリア・パスポート」を導入し、小学校から高等学校までの段階でキャリア教育を推進しています。

また、厚生労働省は以下のような支援を提供しています。

- キャリア形成・学び直し支援センター:ジョブカード制度を通じ、無料のキャリアコンサルティングを提供

- 教育訓練給付制度:雇用保険加入者に教育費用を補助し、キャリア形成を支援

- 人材開発支援助成金:企業が従業員のスキル向上のために行う取り組みを助成

これらの支援は、個人が積極的にキャリア形成に取り組むための大きな後押しとなっています。

【参考】

文部科学省|「キャリア・パスポート」例示資料等について

厚生労働省|キャリア形成・学び直し支援センター

厚生労働省|キャリア形成支援

キャリア形成が重要視されている理由

現代の社会やビジネス環境は急速に変化しており、従来の働き方やキャリアの在り方も大きく見直されています。

特に、社会やビジネスで求められるスキルや知識の賞味期限が短くなり、変化に対応する力が重要です。

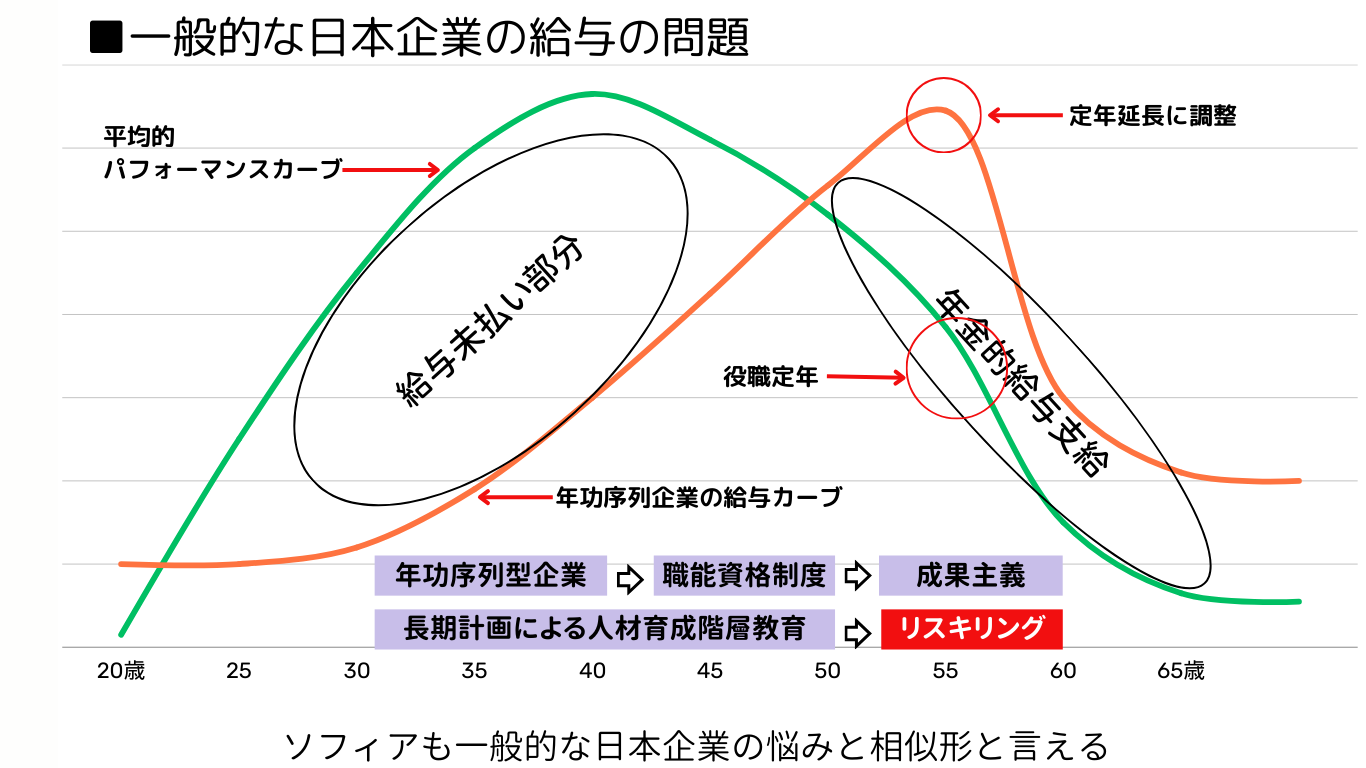

また、終身雇用や年功序列といった従来の雇用制度が崩壊しつつある中で、個人が主体的にキャリアを形成し、市場価値を高めていくことが求められています。

社会やビジネスで求められていることの賞味期限が短い

グローバル化が進む中で、社会やビジネスのトレンドが急速に変化しています。そのため、個人がキャリア形成を行い、変化に柔軟に対応することが求められます。従業員側は、自身の能力やスキルが市場価値の賞味期限が短くなっています。逆に会社側は、事業成長に向けて、従業員の能力開発やキャリアを事業と関連付ける必要があります。

しかし、能力開発や成長のスピードと事業変化のスピードは、事業変化のスピードの方がはるかに速いです。

更に、事業から求められるスキルや能力は複雑化しており、先進国は全て労働者減少しているため、市場価値の高い能力やスキルは、賃金が高騰するという結果を産み出しています。

若年層の賃金高騰の遠因にもなっています。企業側と社員側の関係性は、大きく変化しつつあります。

終身雇用と年功序列体制の崩壊

企業の成果主義への移行や終身雇用制度の崩壊により、社員が自分のキャリアを主体的に管理する必要性が高まっています。

安定的な雇用に頼ることができない時代だからこそ、自らの価値を高めるキャリア形成が重要です。

この課題は1990年代から指摘されていましたが、当時は技術革新のスピードがそこまで問題視されていませんでした。

しかし、2010年代以降、グローバル化の進展により、国内業務の海外移転や雇用形態の多様化が進み、企業は生産性向上を求められるようになりました。

そして2020年以降は「リスキリング」が注目されるようになり、企業も既存の社員やその保有能力だけでは、もはや企業収益を維持することが難しくなりつつあります。

そのため、個人のキャリア形成と企業の人材戦略がより密接に関わる時代へと移行しています。

キャリア形成は、言い変えれば、以前のような強い依存関係の企業と社員の関係性を、相互自律する為に必然的に生まれた事象と言えます。

ジョブ型雇用の波及

ジョブ型雇用とは、職務に必要なスキルを基準に人材を採用する制度であり、欧米ではこのジョブ型の職務制度が主流となっています。

「なぜ今さら日本でこの制度が導入されようとしているのか?」という疑問はあるものの、重要なのは、個人が専門性や職務特性を磨き、自らの市場価値を高めていくことです。

この新しい雇用形態に対応するためにも、主体的なスキルアップが求められています。

また、ジョブ型雇用は成果主義的な印象を持たれがちですが、単に「仕事が不安定になった」という話ではありません。

業務の種類が増え、複雑化しているため、一つのスキルに固執せず、複数の分野を習得することが重要になっています。

技術の「賞味期限」が短くなっている一方で、新しい知識やスキルを学びやすい環境も整っています。

変化の激しい時代だからこそ、常に学び続ける姿勢が求められているのです。

一つのスキルだけで、専門家になるには、長くても5年、通常は3年あれば十分です。

もちろん、3年の勉強だけでは、その分野の頂点に到達することは難しいかもしれません。ここで重要なのは、「掛け算」の考え方です。トップにならなくても、少なくとも専門家として話ができる分野を3つ持っていれば、その掛け算の効果により、自分にしかできない新たな分野が自然に現れてきます。

例えば、マーケティング業務と営業の2つを専門的に3年以上経験し、実務を遂行できる人は少ないです。

さらに、これにビジネスレベルの英語力を加えれば、一気に希少価値が高まります。そこに、外国語を習得するだけでも、希少価値は向上します。特に英語は応用範囲が広く、学習方法も確立されているので、ビジネスパーソンであれば必須のスキルと言えるでしょう。

働き方の多様化

正社員以外にも、派遣スタッフ、フリーランス、副業など多様な働き方が増えています。

このような状況下では、個人が自分に合った働き方を模索し、キャリアを形成することが重要です。

また、女性やシニア層も積極的に参加する社会では、多様性を尊重したキャリア形成が求められています。

テレワークやプロボノ活動、兼業などを通じ、新たな環境に触れることは、越境の1つです。

重要なのは、不安に囚われるのではなく、変化の中で得られる気づきや成長に焦点を当てることです。

1か所に長く留まり続けると、成長が停滞し、進歩も止まります。やがては、時代に遅れを取り、社内での生産性に貢献できなくなることもあります。

中高年社員が「使えない」と指摘される理由もここにあります。経験と落ち着きを備えた50代こそが、本来はキャリアの黄金時代であるべきですが、その年齢で生産性が低下し、評価されないのは残念なことです。

中高年になっても、絶えず必要とされる人材になるためには、20代や30代から多くの経験を積み重ね、さまざまな場所に行き、多くの人と協力することが不可欠です。

これにより、優れた社員像が自ずと明確になってくるでしょう。常に自らに新たな課題を設定し、常に新たな環境に身を置き、時代の変化に敏感であることが、今後の社員に求められる資質です。

転職は、非常に有利なスキルアップの機会として提示されることでしょう。

企業は生産性を、社員は成長を求めている

企業は、社員に高い生産性を発揮しながら長期的に働いてほしいと考えています。

一方で社員は、自分がやりたいことを追求しながら、長期的に成長できる環境を求めています。この両者のニーズを調整するため、組織内ではキャリアコンサルティングを行い、キャリアコンサルティングの役割は上司や人事が担っています。

また、社員が生産性を発揮する一方で、企業側も成果や結果を重視する「ジョブ型雇用」への移行が進み、社員が自分の職場や会社を選ぶ時代となりました。

転職が容易になり、「出戻り社員」の増加も含め、企業は単なる雇用主ではなく、社員にとって成長と挑戦の「場」としての役割を果たすことが求められています。

企業と社員の関係は急激には変わりませんが、少しずつ変化しています。企業は生産性向上と挑戦する姿勢を求め、社員は金銭的報酬と経験を重視します。

この両者の合意形成を一律の人事制度で対応するのは難しいかもしれませんが、企業が単なる「労働と報酬の交換の場」として捉えられることは減っていくでしょう。

キャリアデザインは自律のための合意

これまでの日本において、会社と社員の関係には、どこか「あいまい」な部分がありました。社員は「会社がなんとかしてくれるだろう」と考え、企業側も「社員は家族のような存在だから、多少の無理を言っても問題ないだろう」という風潮があったのです。

しかし、こうした関係性は時に信頼関係の崩壊や不効率を招くこともあります。

現代においては、会社と社員が互いに自立し、対等な関係のもとで合意を形成することが重要になっています。

会社は社員にとって「出会いの場」となり、社員が主体的にキャリアを築けるような環境を整える必要があるのです。

とはいえ、「不確実な時代」と言われる現代において、個人が思い描いた人生やキャリアの未来が、果たして本当に計画通りに進むのでしょうか。そもそも、人生を設計通りに進めること自体が、可能なことなのでしょうか。

哲学的な視点から見ると、「自立した個人の重要性」に焦点を当てた考え方があります。これは1950年代のアメリカで始まり、1980年代までに理論的に整理されました。

簡単に言えば、「自分の力で行動することで、自分だけでなく周囲や社会全体も豊かになれる」という考え方です。逆に、他人や組織に依存する生き方は、不幸を招くとされています。

キャリア形成通りの道を歩む人は少ない

現実には、キャリアデザインで描いた理想通りに進む人は多くありません。

特に日本の企業環境では、成長できる企業を見つけること自体が難しく、たとえ成長企業に入ったとしても、そこでの競争が待っています。

一方で、成長を追求せず安定を選ぶ道もありますが、それは個人の市場価値の向上を犠牲にするリスクを伴います。

どの選択をするにせよ、自身のキャリアを主体的に設計し、市場価値を高める行動が求められます。

世の中には、サクセスストーリーとして紹介されるキャリアの回顧録が多く存在します。

しかし、これらの多くは極端な成功例であり、脚色されていることも少なくありません。

解像度を上げてみると、成功者のキャリアにも苦楽があり、共通点を整理することで「キャリアのあるべき論」が生まれています。

一方、社内報などで紹介される一般の社員のキャリアを深掘りすると、成功や失敗だけでなく、家庭環境、ライフステージ、偶然の出会いなどが大きく影響していることがわかります。

実際のキャリアは、刹那的な意思決定を積み重ねた結果として形作られ、振り返ってみるとバックキャスティング的に語られることが多いのです。

また、現在がうまくいっていると、過去の選択もポジティブに整理される傾向があります。

重要なのは、瞬間ごとの意思決定において「やってみる」「変えてみる」といった選択をする勇気が、キャリアの物語を創るという点です。

これらの積み重ねが、結果的に個々のキャリアを形成し、長期的な成長につながっていきます。

キャリア形成の設計方法

キャリア形成を成功させるには、明確なステップを踏むことが必要です。以下に、具体的な設計方法を示します。

自分を理解する

自分自身を正しく理解することは難しく、客観的な視点を持つことが重要です。そのため、他者の力を活用することが有効です。

例えば、上司やエージェンシーの意見を参考にすることが考えられます。

ただし、上司は会社側の視点を持ち、エージェンシーはビジネスとして関わるため、それぞれの立場を理解しながら活用する必要があります。

また、自身を客観的に見ることは容易ではありません。しかし、複数の視点を取り入れることで、より正確な自己分析が可能になります。

まずは、自分のスキルや強み・弱みを把握することが大切です。

過去の経験や実績を振り返り、現状の立ち位置を分析することで、自分に足りていないものを明確にし、今後のキャリア戦略を立てることができます。

将来なりたい姿を考える

現状や過去を踏まえたうえで、自分が将来どのような姿を目指すのかを考えることが重要です。

大切なのは、自分らしいキャリアを描き、それに向けた具体的な道筋を想像することです。明確なビジョンがなくても、不安を抱えるよりは、漠然とでも目標を持つことの方が前向きな一歩となります。

なりたい姿になるためのプランを考える

将来の目標がはっきりしたら、その実現に向けた具体的なプランを立てることが大切です。

どのようなステップを踏むべきか、どんな経験を積むべきかを明確にし、自分なりのキャリアの道筋を描いていきましょう。

現代は、スキルや専門分野のニーズが常に変化する時代です。ひとつのスキルにこだわりすぎると、将来的に通用しなくなるリスクも高まります。そのため、複数の分野に精通することが求められています。

3つや4つの分野において専門性を持つことで、自分の価値を大きく高めることができます。こうした人材は「H型人材」と呼ばれ、希少性の高い存在として注目されています。

変化に対応するために必要なスキルの多くは、実は比較的習得しやすく、学び始めるハードルもそれほど高くありません。

必要なスキルを考え・計画を立てる

プランを実行するためには、どのスキルが必要かを考え、具体的な計画を立てることが重要です。

特に、やりたい仕事が明確にある場合は、その職種に求められるスキルを調べ、どのように習得するかを考える必要があります。

キャリア形成において鍵となるのは優位性と希少性です。

ただ一つの専門スキルを持つだけではなく、複数の専門分野を組み合わせることが、競争力のあるキャリアを築くポイントとなります。

特に、3つ以上の専門的なスキルを習得することで、より希少価値の高い人材になれる可能性が高まります。

結局のところ、キャリア形成の本質は「いかに希少な存在になれるか」にかかっています。

実行する

計画が立てられたら、それに基づいて具体的に行動を起こします。行動の中で予想外の課題や計画の変更が必要になる場合もありますが、その際には立ち止まり、軌道修正を行いながら進めることが重要です。

>キャリア形成は、明確な目標を持ち、計画を実行することで実現されます。これらのステップを順に実践していきましょう。

キャリア形成のポイント

キャリア形成を成功させるためには、目標を明確にし、ポジティブな姿勢を保ちながら計画を実行することが重要です。

しかし、その過程では他人との比較や漠然とした計画が障壁になることもあります。ここでは、キャリア形成における3つの重要なポイントについて解説します。

ポジティブシンキングが重要

キャリア形成の過程では、目標が遠く感じたり、困難に直面したりすることがよくあります。

そのようなときにネガティブな思考にとらわれると、モチベーションが下がり、行動が鈍ってしまいます。だからこそ、ポジティブな姿勢を保つことが大切です。

重要なのは、「変化が怖い」と不安に思うのではなく、「できることが増えていく楽しさ」や「成長する喜び」に目を向けることです。

小さな成功を積み重ねることで自信がつき、前向きな行動を続けやすくなります。変化をポジティブに受け入れ、柔軟に対応する力を養うことが、キャリア形成において大きな強みとなるでしょう。

希少性を意識する

他人の成功や進捗を目にすると、焦りを感じたり、自分のキャリアが遅れているように思えてモチベーションを失ったりすることがあります。

しかし、キャリア形成において重要なのは、他人との比較ではなく、自分の希少性を高めることです。

同じ分野で単純に競争するのではなく、自分の強みや専門性を組み合わせ、他にはない独自の価値を生み出すことが大切です。

また、他人のキャリアを参考にすることは有益ですが、それを基準にしてしまうと、自分に合ったキャリアの方向性を見失うことにもなりかねません。

他人と比べるのではなく、自分の目標や価値観に基づいて行動し、「自分だからこそ提供できる価値」を高めることが、長期的に見て最も重要です。

結局のところ、キャリア形成とは「どの分野で他と差別化できるか」を見極め、希少性のあるスキルセットを磨くことに尽きます。

他人の成功に左右されるのではなく、自分の市場価値を高めることにフォーカスし、自分だけのキャリアを築いていきましょう。

計画は具体的に行う

目標を設定したら、それを達成するための行動計画を具体的に立てましょう。

「〇年までに〇〇のスキルを習得する」「△△の経験を積んだ後に□□を目指す」など、期限や具体的なアクションを明確にします。

具体性のある計画は、目標達成への道筋を視覚化しやすくし、行動の指針となります。

また、進捗状況を確認しやすくなり、計画がずれた際にも適切な軌道修正が可能です。

まとめ

キャリア形成は、自分自身の成長と目標達成に向けた継続的なプロセスです。

ポジティブな思考を持ちながら行動し、他人との比較を避け、自分自身の価値観や目標に沿った具体的な計画を立てることが成功への鍵となります。

特に、キャリア形成においては希少性を高めることが重要です。

一つのスキルに固執するのではなく、複数の専門分野を組み合わせることで、他にはない独自の価値を生み出すことができます。

希少性のあるスキルセットを持つことで、競争に巻き込まれるのではなく、自分だけの市場価値を築くことが可能になります。

これらのポイントを押さえながら、より充実したキャリアを築いていきましょう。キャリア形成は一歩ずつ進めることで、その先に確実な成果を見出すことができます。

株式会社ソフィア

先生

ソフィアさん

人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。

株式会社ソフィア

先生

ソフィアさん

人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。